武汉街头数十万人大合唱响彻全世界 《义勇军进行曲》唱成最嘹亮中国之声

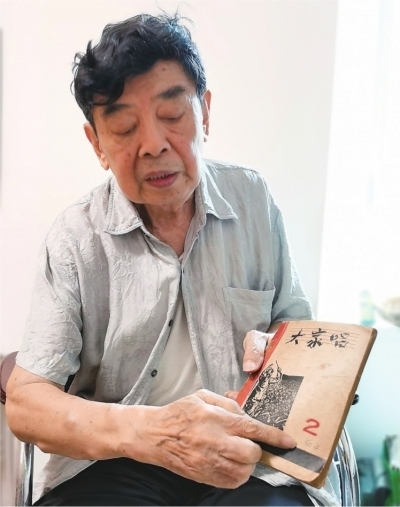

曾宪德展示父亲曾昭正当年编辑的《大家唱》歌集,其中收录了《义勇军进行曲》

1938年的武汉,中国抗战的心脏。

“中华民族到了最危险的时候”——这句歌词从人们心里默念,到挥舞手臂吼出来;从影院内外的传播,到大街小巷震天响;从先进组织和进步人士带头传唱,到广大民众争相传扬……这一切,恰是发生在那时的武汉。

以音乐为号角,以旋律作武器,在武汉这块炽热的土地上,在救亡图存的烽火硝烟中,一次震撼人心的民族精神总动员壮阔完成。

值此《义勇军进行曲》创作90周年之际,长江日报记者连日采访多位文史、音乐界专家学者。他们表示,后来成为新中国国歌的这首歌曲,从初创到广为人知有一个传播过程,正是在热血沸腾的武汉保卫战前后,这首歌的传播达到了前所未有的广度、深度和强度,为它最终成为新中国国歌奠定了深厚的传唱基础和情感基石。

拳拳爱国心 殷殷救国情

人们涌向中山公园、江汉关、长江江面

数十万人高唱《义勇军进行曲》

记者从市地方志工作办公室的方志记录中了解到,汉口新华路体育场——当年的中山公园体育场,黄鹤楼旧址所在地,还有江汉关大楼前、长江江面,都曾是人们集体高唱《义勇军进行曲》的地方。

1937年11月,国民政府从南京迁到武汉,直到1938年10月城市沦陷,武汉成为实际的中国政治、经济、文化中心。

“武汉人同唱这首歌,每有爱国活动必唱,规模越唱越大。”市地方志工作办公室副主任吴明堂说。他介绍,这些活动都是我们党倡导和组织起来的。1938年,在周恩来等优秀中国共产党人的直接领导下,武汉掀起了声势浩大的文化救亡活动。郭沫若、田汉、洪深、冼星海、张曙等文化界人士穿梭三镇,日夜奔忙。“首次10万人的大合唱唱响,恰逢台儿庄大捷的消息传到武汉,我们党事先在武昌、汉口和汉阳组织了歌咏队,庆祝胜利、号召抗战。”

1938年4月7日晚7时,武昌歌咏队乘着划子向江汉关集结,与汉口的歌咏队会合,大合唱拉开序幕。“起来!不愿做奴隶的人们……”歌声传开后,加入的群众越来越多,延伸成数公里长的声浪。长江江面上,数千条帆船排列整齐,火炬齐明,歌声与涛声碰撞交融,响彻夜空。

直至晚10时后,队伍才渐渐散去。郭沫若在《洪波曲》中专门记述了这一夜:“通合武汉三镇,怕有四五十万人……火炬照红了长江两岸。歌唱声、爆竹声、高呼口号声,仿佛要把整个空间炸破。”

接下来几天,武汉各界又连续举办歌咏活动,《义勇军进行曲》是其中的主打。4月9日上午,人们从中山公园出发沿途歌唱。当晚在光明大戏院,“起来”的旋律再响,人山人海,“根本没有插足的地方”。10日,黄鹤楼下,冼星海等组织夜间歌咏集会。百米长阶上站满歌者,无数市民自发参加,汉阳门一带交通堵塞。当时《新华日报》这样报道:“火花、灯影映在水面,救亡的歌声更与流动的江潮融成了一片争自由的吼声。”

近日,在市地方志工作办公室,记者在省地方志专家库成员陈迟帮助下,看到了大量当时的现场记录、人物回忆录和各类照片。陈迟感慨,回头看会发现,当时的歌咏活动动辄上万人、十几万人,比今天的各类演唱会规模都要大,最关键的驱动力是什么?是拳拳爱国心、殷殷救国情啊!

倾城出动 规模空前

武汉街头的“吼声”传到海外

成为世界反法西斯战线最嘹亮的中国之声

“武汉的抗战音乐宣传活动,规模空前!”江汉大学音乐学院院长张轶告诉记者,有文献记载以来,中国从未有过如此倾城出动的群众歌咏活动。

梳理史料发现,抗战初期在汉的歌咏团体约有300多个。从“台儿庄祝捷大会”的“万人大合唱”、“第二期抗战扩大宣传周”中的歌咏日、美术日,到“献金音乐大会”、节约运动宣传周歌咏活动等,1938年4月到8月,短短4个月,万人以上规模的歌咏活动至少有5次,这是抗战期间《义勇军进行曲》最大规模的传唱。

“那时的武汉,工农商学兵、老少中青妇,几乎人人会唱歌,个个敢吼几嗓子。”以歌鼓舞人心、以歌凝聚力量,人们从武汉慢慢摸到经验,形成办法。

当年武汉涌现了很多进步青年,曾昭正就是其中一员。“他是冼星海来汉后的战友,陪同冼星海参加了多场歌咏活动的指挥,见证了那段时期的热烈辉煌。”7月19日,记者在曾昭正之子曾宪德老人的家中,听他讲述关于《义勇军进行曲》的传唱轨迹,尤其是它在武汉“热得发烫”的来龙去脉。

1935年5月24日,电影《风云儿女》在上海首映,由田汉作词、聂耳谱曲的《义勇军进行曲》作为主题歌正式呈现在世人面前。这首激发爱国热情、振奋民族精神的歌曲,随着影院播映和唱片发行,迅速传播。1935年“一二·九”抗日救亡运动,包括武汉在内全国各地的学生、工人、爱国人士在高呼“停止内战,一致对外”口号的同时,高唱起《义勇军进行曲》。

“我父亲当时是武汉大学的学生,热爱音乐。1935年暑假去上海探亲,听到了雄壮的《义勇军进行曲》,被深深震撼,他把这首歌带回了武汉,带回珞珈山,首先在大学校园里教唱传唱。”不久后,曾昭正和另一位武大同学李行夫将这首歌编进了《大家唱》歌集。

曾宪德透露,正是在众多有识之士和进步人士的促动下,万人同歌在武汉才一次次成为现实。万人大合唱进行时,曾昭正就协助冼星海,交替担任歌咏队的指挥。在长江江面上、在火把照耀下,冼星海、曾昭正和群众一道,激情万丈,热血燃烧,浑然不知道战争的危险就在身边。

《义勇军进行曲》的传唱在武汉进行到高潮,不只国内记述浩繁,国际知名纪录片导演、荷兰人尤里斯·伊文思拍摄的《四万万人民》更是把武汉街头民众高唱此曲的画面带向了全世界。1939年,《四万万人民》在美国上映,引发轰动。1940年,美国歌唱家保罗·罗伯逊演唱和录制《义勇军进行曲》。

1945年,该曲入选反法西斯盟军凯旋曲目。《义勇军进行曲》是这份曲目上唯一的中国旋律,是世界反法西斯战场最嘹亮的中国之声。

唱进四万万同胞血脉

英雄城市武汉1938年的歌声

是值得历史永远铭记的浓墨重彩一笔

1937年底的一天,冼星海初抵武汉,在光明电影院指挥上海救亡演剧队二队演唱。当《义勇军进行曲》响起,冼星海突然转身180度,指挥全场观众齐声合唱,剧场气氛瞬间达到顶点。

曾宪德一直难忘父亲对当时情景的生动描述:“合唱一遍后,冼星海突然转身面对台下,指挥棒猛地向上一提,犹如统帅号令冲锋!顿时,场内如火山喷涌,几千人雷鸣般爆发,热血沸腾。真是时代的最强音!”

也正是从那一次开始,现场人员高唱《义勇军进行曲》,成为很多类似活动或开场或压轴的固定传统。

“1938年的武汉,是《义勇军进行曲》传播史上的高峰时刻,这一点毋庸置疑。”吴明堂向记者表示,“这个高峰时刻,体现在参与人数空前之多;影响力特别大、辐射面特别广;具有国际化色彩,不是一城一池的‘自嗨’。”他表示,正是在武汉,这首歌完全跃出了电影银幕,真正唱进了四万万同胞的血脉,升华为中华民族“万众一心、抵御外侮”的精神战歌。

致力于当代礼乐文化研究的中央音乐学院教授何宽钊向记者强调,作为当代礼乐的典范,《义勇军进行曲》最终成为国歌,不仅是党和国家意志的体现,更承载了中华民族的记忆和叙事。1938年的武汉歌声不仅是一方城市和市民的歌声,更是民族的、时代的歌声。“英雄城市武汉的标志性作用,是值得历史永远铭记的浓墨重彩的一笔。”

鄂公网安备42018502006943号

鄂公网安备42018502006943号